当今天的我们以游客的身份在敦煌莫高窟的洞窟中驻足瞻仰、深情凝望时,我们是否想过这样一个问题:古人是如何“游览”莫高窟的?他们来到洞窟中会做些什么?就让我们回到一千五百年前,走进古人的世界……

每逢佛教节日,敦煌十里八乡的信众们都会份份涌向莫高窟,到各个洞窟中去燃灯礼拜、绕塔观像、祈福发愿、聆听讲经说法。信众们进入石窟,不仅举行公众活动、瞻仰礼拜,还要进行一项特别的修行一一禅观,即修行者在虔诚与宁静的心态下,通过观看诸佛、菩萨的影像,努力在心灵中显现出庄严相好、光芒无限的佛的法身,在内心构建佛的形象,借此获得加持、消减罪业。北魏时期,这一“观像”与“想象”合一、通过外在观看而回归内心映现的过程被视为禅修的不二法门。

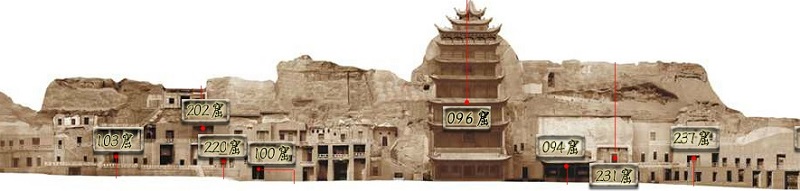

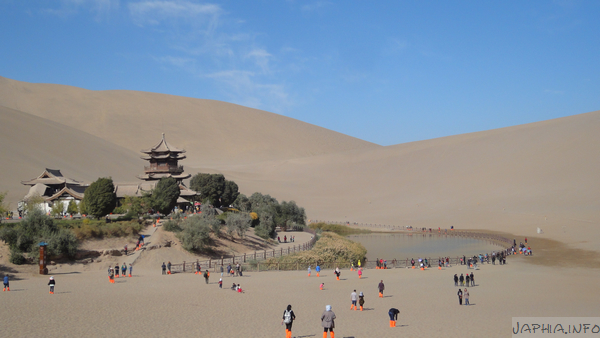

莫高窟254窟内景

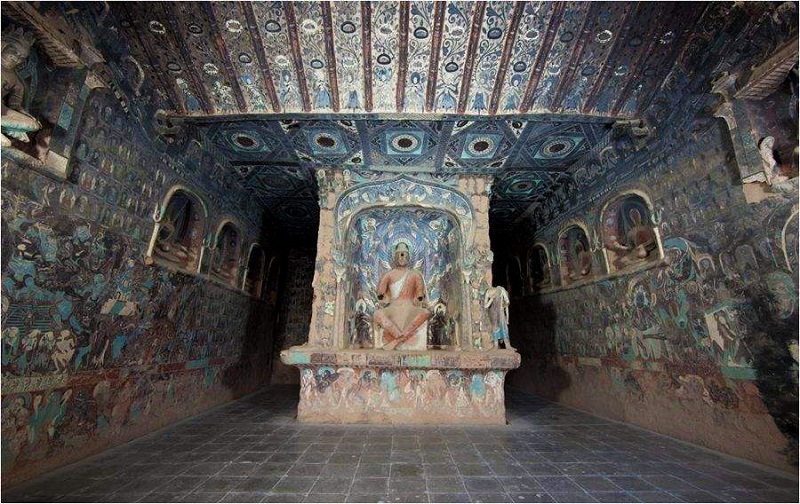

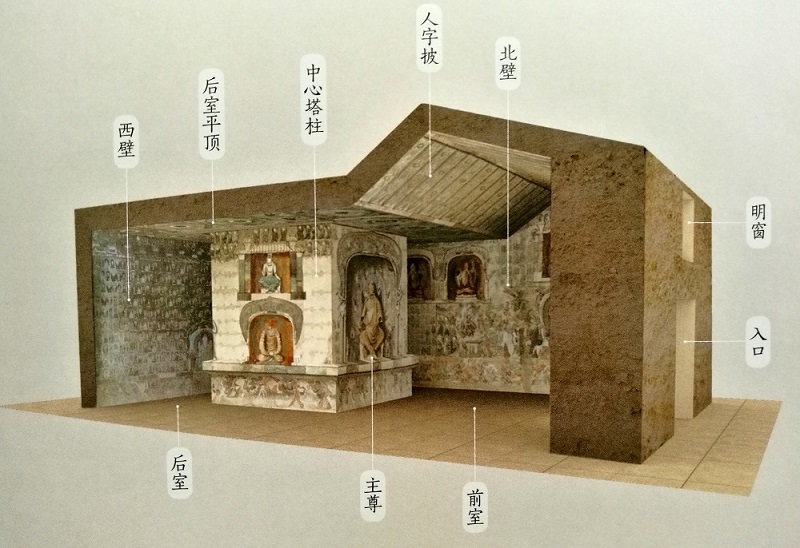

莫高窟第254窟是北魏时期一座最有代表性的禅修窟。它不像后世那些仅仅为王公贵族积累福报做功德而修建的世族大窟,虽然窟内空间宽敞宏阔,绘塑装饰富丽堂皇,但长长的甬道使得从门进入的自然光十分暗淡,即使有灯烛之光,窟内的高处也十分昏暗,所绘的图像几乎都隐而不见,这表明在那些大型石窟的修建者心目中窟内画像是否能满足信众的观看似乎不是重点。而254窟开敞的窟门和东面距地面两米多高的明窗,可以使充足的光线照进前室,十分明亮,有助于进到窟内的修行者看清绘于四壁的故事画和佛像,增强“观像”过程的感染力。洞窟中间部分醒目的中心塔柱也被认为与佛教禅观修行密切相关,它将石窟区分为前室和后室两个功能空间,前室是信众们礼拜佛像、聚集听法的地方,后室以及两侧的甬道则是供信众们绕窟巡礼与观像之用。

莫高窟254窟空间示意图

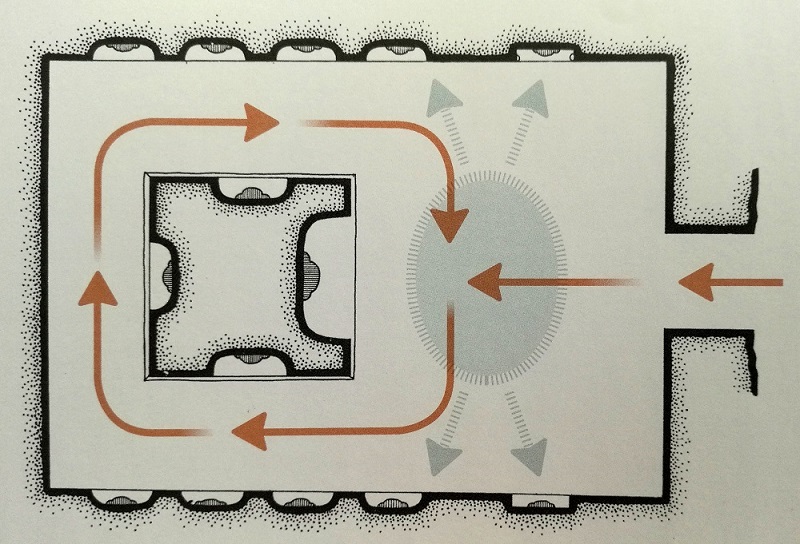

当年前来礼拜的信众,入窟后会首先礼拜中心柱前的主尊塑像,依循佛经的教导,他们要精心地维护洞窟的洁净,通过燃香或散花来供佛,如雨的花瓣在佛的尊像前纷飞,燃灯和香烛跳动的火焰映亮了佛像金身的轮廓。这些外在的礼仪固然重要,但那些无力负担供养的信众也无碍修行,虔敬的心オ是关键所在。接下来,他们要从中心塔柱的左侧开始,围绕塔柱顺时针方向观览一周,中心柱四面与洞窟墙壁的佛像雕塑、壁画逐一映入眼帘,这些图像依照一定的次序组合起来,传达着特定的象征意义。绕行结束后,信众们会再次回到前室,仔细地观看前室所绘制的佛教故事画。

莫高窟254窟俯视图及信众活动路线图

在整个过程中,可能会有一位资深的修行导师,例如僧人,来为大家介绍如何解读这些画面,如何在这些图像中“观”到佛的种种庄严形态,如何从故事画面中了解到释迦前世今生的因缘事迹。最后,当“观像”已经充分,整个礼佛过程也进入了最重要的阶段,信众们齐整衣服、盘腿打坐,集中意念,开始在心目中通过“观想”构建金色完满、具有种种相好的佛的真容,所见越真切,对其生命的提升越有助益。不少人经过此番身心涤荡,进而“五体投地,泣泪像前”,对佛教义理产生了更深切的认知和了解。

摘编自陈海涛、陈琦:《图说敦煌二五四窟》,生活·读书·新知三联书店,2017年。

《莫高窟的正确打开方式:古人是如何“游览”的?》等您坐沙发呢!