今年和高一学生来敦煌研学,使我得以第二次参观莫高窟。2012年,刚工作一年的我曾赴莫高窟参观。当时由于准备不够充分,参观完后连参观过的洞窟编号都遗忘了不少。但那次参观带给人的震撼和触动还是很大的,也正是那次参观后,我下决心要给高中生开设一门有关敦煌学的校本课。

2012年以来,在开发实施敦煌学校本课程的过程中,我翻阅了不少敦煌学相关书籍文献,也编写了《走进敦煌学》校本教材。有了这些平时的积累,对于此次二刷莫高窟,我充满了更多的期待。而相比第一次走马观花式的“无脑”参观,这次的确给我带来了满满的收获和更多的启迪。

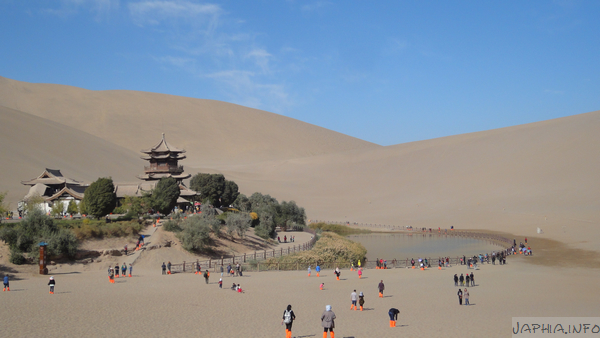

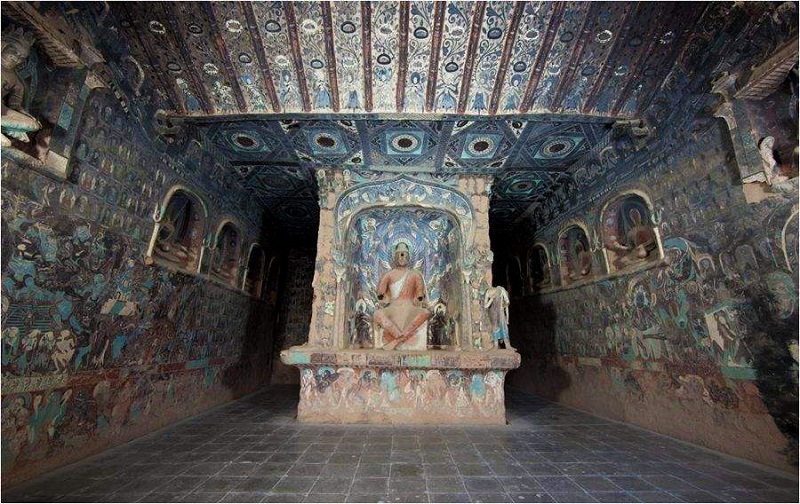

6月17日,我们研学全体师生手持莫高窟A类参观票,在莫高窟数字展示中心观看了数字电影《千年莫高》和球幕电影《梦幻佛宫》(视觉冲击感和亲身体验感超强)后,终于来到了期待的莫高窟前。在两个小时左右的时间段内,我先后参观了8个普窟(25、329、335、16和17、55、257、96、148)和2个特窟(45、57)。25窟劳度叉斗圣经变、329窟乘象入胎夜半逾城的画面与被华尔纳剥离掉壁画的痕迹、335窟维摩诘经变、17窟藏经洞、57窟美人菩萨、45窟盛唐彩塑、55窟反弹琵琶、257窟九色鹿、148窟涅槃窟……这些在书中经常看到、在校本课课堂教学中经常提到的经典洞窟、壁画、彩塑,就这样在讲解员手电筒投出的一束微光中,映入我的眼帘。身处洞窟中的我,也穿越千年,沉浸在了古人的精神世界中。

若是以往,我定会贪婪地想再多看几个窟,但这次看完10个窟后,我觉得需要进一步消化的东西已经太多太多。相比于讲解员生动的讲解,我深感自己的知识储备和所做的“功课”仍然非常欠缺。参观过程中,我用纸笔记录下了参观中的一些细节,回去以后还想通过翻阅莫高窟的图录书籍,再去学习、积累、积淀。这种通过实践体验激发学习动力的体验很不错。

作为一名历史人,我们都习惯于去看“真东西”,去博物馆希望看到文物真品,去莫高窟也希望能看真窟原貌。但此次参观后我对敦煌研究院通过1:1比例复制洞窟以缓解参观压力、保护洞窟、让游客能更细致参观的想法非常支持。若能以原貌复制更多的经典洞窟,我也愿意去参观复制窟。此次在敦煌石窟文物保护研究陈列中心,我比较详细地参观了217窟和275窟的1:1复制窟。盛唐217窟化城喻品的青绿山水画,北凉275窟佛本生故事画“毗楞竭梨王身钉千钉”、“尸毗王割肉贸鸽”等情节,都让我有充足时间细细观察。这两个窟都属于特窟,在复制窟参观对我们普通参观者来说并没有感觉到与在原窟参观有太大的区别,依然能够领略到莫高窟的精彩绝伦。

其实,“数字敦煌”工程和敦煌石窟文物保护研究陈列中心的复原窟,都为我们深入体验莫高窟提供了多种可能性。敦煌学堂、念念敦煌等一批针对青少年研学的项目也在火热进行。此次研学活动很荣幸邀请到敦煌研究院文化弘扬部部长李萍给师生们做了《永远的敦煌》的讲座。她提到,敦煌·莫高未来专项基金已经设立,用于敦煌文化在青少年群体中的传承与弘扬,未来将与一些中小学合作开发实施一些基于敦煌莫高窟的项目。我们也期待着,诞生在甘肃这片文化沃土上的敦煌文化,在新时代能够绽放更加绚烂的光彩!

《二刷敦煌莫高窟 别样的体会与感受》等您坐沙发呢!